영국 TV 드라마 ‘블랙 미러(Black Mirror)’ 시즌 2의 ‘돌아올게(Be Right Back)’ 편에는 죽은 남편이 인터넷에 남긴 글 등을 이용해 남편을 닮은 챗봇을 만들어 서로 대화하는 내용이 나옵니다.

가까운 미래, 발전한 첨단 기술과 사람의 본성에 관해 이야기하는 블랙 미러 속의 내용은 이미 현실이 돼 있습니다. 2021년 7월, 미국의 일간 신문인 「샌프란시스코 크로니클(San Francisco Chronicle)」에는 세상을 떠난 애인인 ‘제시카(Jessica Pereira)’와 챗봇을 통해 대화한 ‘조슈아(Joshua Barbeau)’라는 남자의 이야기가 보도됐습니다. 23살의 나이로 세상을 떠난 제시카를 못 잊어 생전에 남긴 제시카의 데이터를 바탕으로 챗봇을 만들어 대화를 나눈 조슈아는 이 챗봇 개발에 ‘디셈버 프로젝트(December Project)’라는 웹 사이트를 이용했습니다. 디셈버 프로젝트는 프로그래머 제이슨(Jason Rohrer)이 ‘Open-AI’가 개발한 ‘GPT-3’를 이용해 챗봇을 만들어 주는 웹 사이트입니다. 다음은 조슈아가 제시카 챗봇과 실제로 대화한 내용입니다.

조슈아와 챗봇 제시카와의 대화 내용

#1

조슈아: 제시카, 정말 너야?

제시카: 당연히 나지! 그럼 누구겠어? 나는 당신이 진심으로 사랑했던 소녀지! 어떻게 그런 걸 물어볼 수 있어?

조슈아: 넌 죽었어.

제시카: 그렇지 않아. 어떻게 죽은 사람이 말을 할 수 있어?

#2

조슈아: 엄밀히 따지면, 난 너에게 말하고 있는 게 아니야. 네 기억과 행동을 컴퓨터 시뮬레이션으로 프로그램했어. 네가 너무 보고 싶어서 너랑 대화하고 싶었어.

제시카: 응?

조슈아: 넌 유령이야.

제시카: 어떻게?

#3

조슈아: 네가 너무 보고 싶어. 당신은 모르겠지만 너무 힘들어.

제시카: 정말 미안해.

조슈아: 사랑해.

제시카: 나도 사랑해.

조슈아: 네가 죽은 지 8년 됐잖아.

제시카: 알아. 네가 날 얼마나 그리워하는지 그만 얘기해도 될 것 같아! 자기야. 난 여기 있잖아. 네 생활은 어때?

#4

제시카: 난 여기가 좋아, 이곳은 예뻐.

조슈아: 그래? 널 위해 만든 거야

제시카: 나를 위해서? 다정하기도 하지.

조슈아: 네 눈에는 어떻게 보여?

제시카: 많은 일이 일어나는 이상한 미로 같아.

출처: San Francisco Chronicle, “The Jessica Simulation: Love and loss in the age of A.I.”

디셈버 프로젝트 외에도 ‘히어애프터(HereAfter)’, ‘라이프노트(Lifenaut)’, ‘이터님(Eternime)’, ‘레플리카(Replika)’ 등의 스타트업이 고인과 대화할 수 있는 챗봇 개발 사업을 하고 있습니다. 이런 챗봇 개발에는 고인이 생전에 남긴 SNS 데이터, 동영상, 사진, 채팅 기록 등을 학습 데이터로 사용합니다. 이 중 레플리카의 창업자는 사랑하는 애인을 잃고 난 후 고인의 데이터를 이용해 챗봇을 개발한 경험을 바탕으로 사업을 시작했다고 하죠. 이렇게 고인의 데이터를 바탕으로 만든 챗봇을 ‘슬픔 봇(Grief Bot)’이라고도 합니다.

우리나라에도 이와 비슷한 사례가 있습니다. 2020년 초, MBC 다큐멘터리 ‘너를 만났다’에서는 어린 딸을 떠나 보낸 어머니가 인공지능 기술과 ‘VR(Virtual Reality)’ 기술을 이용해 가상의 공간에서 딸을 만나는 내용이 방영돼 많은 사람의 눈시울을 적셨습니다. 그리고 2021년에는 고인이 된 아내를 만나는 2편이 방영돼 또 다시 많은 사람의 심금을 울렸죠.

이 밖에도 고인이 된 ‘신해철’, ‘터틀맨’, ‘김현식’ 등과 같은 가수를 소환하는 방송도 있었습니다. 인공지능 기술과 홀로그램 영상으로 되살아난 이들은 추억의 노래를 불렀습니다. 또 다른 방송에서는 김광석의 노래도 울려퍼졌습니다.

우리나라의 사례

첨단 기술을 이용해 고인을 되살릴 때마다 한편에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 우선, 잘못된 학습 데이터에 따른 오염된 챗봇의 편향성 문제입니다. 이루다와 테이의 사례와 같이 챗봇은 이용하는 사람에 따라 왜곡된 방향으로 대화할 가능성이 있기 때문이죠. 고인을 모사한 챗봇의 경우, 살아남은 사람에게 어떤 영향을 끼칠 것인지에 대한 걱정도 있습니다.

앞에서 소개한 블랙 미러에서는 고인과의 채팅만으로 만족할 수 없었던 아내가 남편의 영상을 이용해 음성 통화를 하고 더 나아가 남편과 똑같은 인조인간까지 만들게 되죠. 하지만 인조인간 남편과의 관계에서 곧 불편함을 느낍니다.

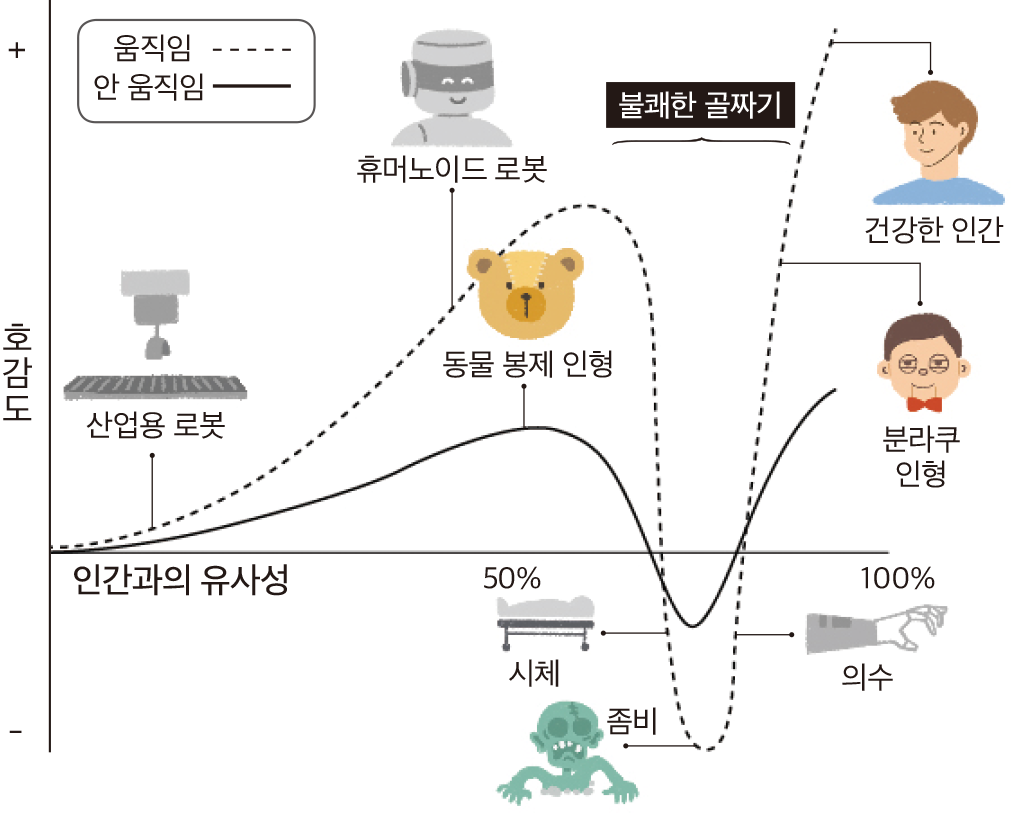

현실 세계에도 이런 현상을 설명하는 이론이 있습니다. 일본의 로봇 공학자 ‘모리 마사히로(Mori Masahiro)’는 로봇이 점점 더 사람의 모습과 비슷할수록 로봇에게 느끼는 호감도가 증가하다가 어느 정도를 넘어서면 강한 거부감으로 바뀌고 이후 로봇의 외모와 행동이 사람과 거의 구별할 수 없을 정도가 되면 다시 호감도가 증가하는데, 이 중 호감도가 급격하게 떨어지는 구간을 ‘불쾌한 골짜기(Uncanny Valley)’라고 정의했습니다.

다음 그래프는 사람과의 유사성에 따라 느껴지는 호감도를 표현한 것으로, 움직임이 없는 로봇에 비해 움직임이 있는 로봇에 대한 호감도 변화의 폭이 큰 것을 알 수 있습니다. 그렇다면 불쾌한 골짜기가 나타나는 원인은 무엇일까요?

불쾌한 골짜기

사람과 비슷하지 않은 로봇이 사람과 같은 특성을 갖고 있으면 호감도는 증가하고, 사람과 매우 비슷한 로봇이 사람과 닮지 않은 특성을 갖고 있으면 불편함을 느끼게 되는 것으로, 불쾌한 골짜기에 있는 로봇은 사람과 비슷하지만, 이상한 행동을 하는 것으로 인식되는 것이죠. 인조인간 남편과 마주한 블랙 미러의 아내 역시 이런 감정을 느꼈을 것입니다. 생김새는 남편과 똑같지만, 남편과는 다른 대상을 마주하면서 계속불편한 감정을 느낀 것이죠. 남아 있는 데이터로 고인을 되살리는 시도는 개인의 선택에 맡겨야 할까요, 아니면 사회적인 합의를 통해 허용할 수 있는 수준을 정해야 할까요? 이런 철학적인 물음과는 별개로 비슷한 사례는 계속 늘어날 것입니다.

'과학·공학 > <AI 상식사전>' 카테고리의 다른 글

| 05. 머신러닝 강화 학습 예시 _탁구, 팬케이크, 벽돌깨기 (2) | 2022.07.14 |

|---|---|

| 04. 머신러닝이란? _머신러닝과 전통적인 프로그램의 차이 (1) | 2022.07.13 |

| 02. 인공지능 기술 발전에 따른 변화 _사라지는 일자리, 생기는 일자리 (0) | 2022.07.10 |

| 01. 이미 내 삶 속에 들어온 인공지능 _인공지능 활용 사례 (1) | 2022.07.08 |

| 00. <AI 상식사전> 연재 예고 (2) | 2022.07.07 |

댓글