미국에서 나의 첫 근무지가 된 아멜리아 아일랜드는 플로리다주의 북쪽, 조지아주와 가까운 대서양에 인접해 있는 조그마한 섬이다. 겨울 최저 기온이 7도이고 여름 최고 기온은 30도 정도여서 플로리다주의 남쪽 도시만큼 항상 덥지만은 않다. 습도가 늘 60% 이상이어서 공기가 끈적끈적하다.

당시 아멜리아섬에서 태어난 사람들은 섬을 벗어나 본 적이 없는 사람이 많았을 정도로 교류가 적은 곳이었다. 외지인들도 거의 없고 흑인도 손꼽을 정도였다. 당연히 한국인은 이 섬에 나 혼자였고 중국인 한두 명이 살고 있는 정도였다. 이들은 한국이라는 나라는 당연히 모르고 내가 왜 영어를 잘 못하는지도 이해하지 못했다.

매일 섬을 걸어 다니다 보니, 그 작은 섬에서 나를 모르는 사람이 없었다. 워낙 작은 섬이어서 주변 동료들은 내 일거수일투족을 다 알고 있었다. 영어를 못해서 생기는 부끄러운 에피소드도 다음 날이면 동료들에게 다 알려지곤 했다.

한번은 슈퍼에서 계산을 할 때 점원이 이렇게 물었다.

“Plastic or paper?”

플라스틱이나 종이를 샀냐는 말인 줄 알고, 나는 이렇게 답했다.

“I didn’t buy.”

“No. No. Plastic or paper?”

“I didn’t buy.”

우리가 실랑이를 하는 동안 기다리는 손님이 늘었다. 내 뒤에 줄을 서 있던 손님이 이렇게 말했다.

“Do you want this or that?”

그제야 나는 둘 중에 골라야 물건을 담아 준다는 사실을 알았다. 비닐봉지가 플라스틱백이라고 불린다는 사실을 몰랐기 때문이다. 다음 날 동료들은 나를 놀렸다.

“줄리아, 어제 슈퍼 갔었다며? 재미있는 일이 있었다고?”

백화점에서도 화장실을 찾지 못해 곤란한 적이 있었다. Toilet이라는 표시를 찾았으나 그런 표시가 된 곳은 없었다. 점원에게 화장실을 물었더니 손으로 Resting Room이라 쓰인 곳을 가리켰다. 저긴 화장실이 아니라 쉬는 곳인데? 다른 직원에게 다시 물었더니 같은 대답을 했다. 속는 셈 치고 그곳에 갔지만 거기엔 소파와 공중전화가 있었다.

‘그럼 그렇지. 나를 무시한 거지?’

이번엔 한 층 올라가 다른 점원에게 화장실을 물었다. 그는 또 같은 방향을 가리켰다. 인내심이 한계에 달했다.

“거긴 쉬는 방이잖아요. 난 화장실을 찾는다고요.”

다른 직원에게 물어도 마찬가지. 나는 안내 센터로 가서 불만 섞인 목소리로 화장실을 찾는데 자꾸 쉬는 방을 알려 준다고 항의했다. 그녀는 쉬는 방이 화장실이라고 말해 주었다. 소파가 있는 곳에서 문을 하나 더 열었더니, 이럴 수가. 화장실이 있었다.

다음 날 호텔 직원들은 또 웃으면서 나를 놀렸다.

“줄리아, 어제는 백화점에 갔었다며?”

미국에서의 생활은 결코 쉽지만은 않았다. 지금과 달리 정보도, 교류도 활발하지 않을 때라 더 그러했는지도 모른다. 그래도 그때는 고생스럽다는 생각보다는 한국과는 다른 점이 마냥 신기해 즐거웠던 것 같다. 낯섦이 일상이 되기 전까지, 나는 퍽 즐거웠다.

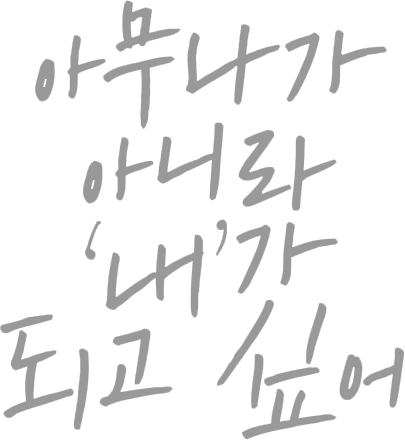

'시·에세이 > <아무나가 아니라 ‘내’가 되고 싶어>' 카테고리의 다른 글

| 07. 당신이 있어 호텔을 다시 찾을 것입니다. (3) | 2022.02.28 |

|---|---|

| 06. 서투른 영어가 컴플레인을 불러오다. (2) | 2022.02.26 |

| 04. 비자 발급을 거부당하다. (2) | 2022.02.24 |

| 03. 미국에서 근무해 보고 싶지 않아요? (4) | 2022.02.23 |

| 02. 피아노 한번 쳐 보지 그래요? (3) | 2022.02.21 |

댓글